Publié le 10/07/2025

Un article issue de la revue n°56 “Visages d’Asie”

Photo : Bertrand Sajaloli

Un article de Frédéric Landy et Frédéric Bourdier

Frédéric Landy est Professeur de géographie à l'Université Paris Nanterre et ancien directeur de l'Institut français de Pondichéry

Frédéric Bourdier est chargé de recherche en anthropologie à l'Institut de recherche et de développement (IRD)

Quand la Région Centre-Val de Loire propose sa collaboration avec l'État indien du Tamil Nadu, qui est fois 34 fois plus peuplé, le processus ne peut être le même que lorsque l'interlocuteur est une petite ONG laotienne, prise à la gorge par la fin de l'USAID qui jusque-là la finançait. Quelle place en Asie, si vaste continent, pour la solidarité internationale et la coopération décentralisée ? Quels sont les pays demandeurs, quels sont les pays fermés ? Pour ce qui concerne l'Asie méridionale (nous ne parlerons pas ici de la Russie, ni du Japon ou des Corées), les situations varient énormément. Certains pays ont un PIB énorme (la Chine bien sûr, qui à elle seule vaut cinq fois l'Inde), d'autres minuscules (Laos).

Ramenées au PIB par habitant, les différences s'amenuisent assez peu. La croissance chinoise a placé ce pays dans l'orbite des pays du Nord, tandis que l'Inde, partie bien plus tard, est loin de faire jeu égal alors même qu'elle est devenue le pays le plus peuplé du monde. Il existe des pays assez

« riches » dans ce continent dominé par ceux qui restent malgré tout des « pays du Sud ».

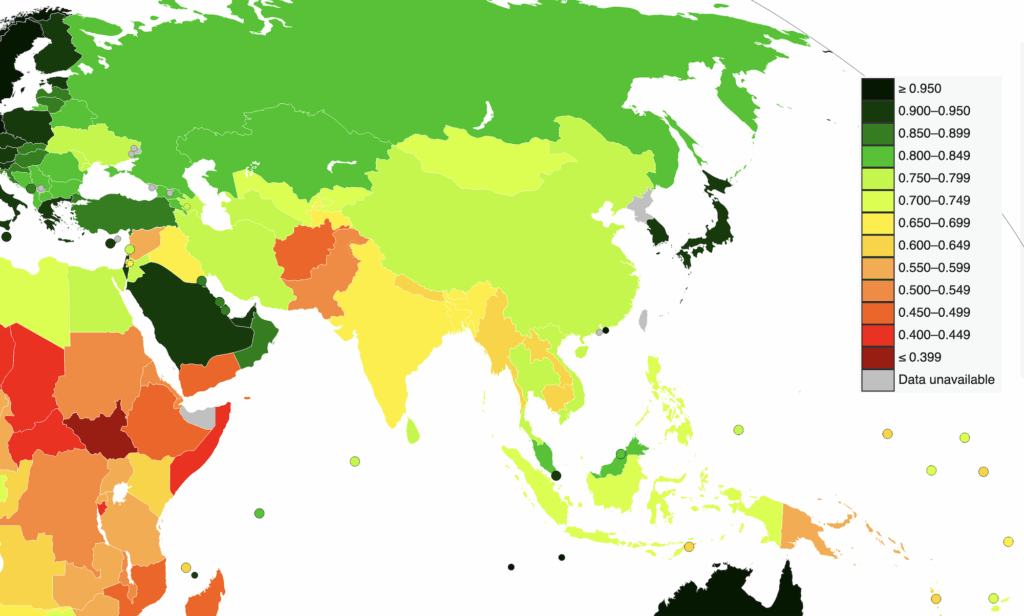

On sait cependant les biais de la définition du PIB, notamment du fait des richesses géologiques (mines, hydrocarbures…) qui représentent des ressources importantes mais mal partagées entre les habitants et proposant peu d'emplois. Aussi vaut-il mieux utiliser l'Indice de Développement Humain1. En Asie (voir la carte ci-contre), Singapour domine largement, suivi du cas particulier de Brunei, puis de la Malaisie et de la Thaïlande. L'Afghanistan derrière le Pakistan ferme la marche.

Croiser les indicateurs peut alors définir trois catégories de pays, selon leurs besoins en « développement » (IDH) ou leurs capacités d'y faire face (PIB par habitant). L'idée étant que selon les buts recherchés par l'institution française (une coopération visant l'aide humanitaire, ou une coopération recherchant plutôt une collaboration d'égal à égal), il faudra privilégier un type de pays plutôt qu'un autre.

On ne peut guère aller plus loin cependant. Tout cela correspond à une approche aveuglément statistique et économique, qui ne tient pas compte des réalités socio-politiques. Il faudrait donc rapporter tous ces chiffres aux contextes d'ouverture/fermeture des pays. On distingue alors trois nouvelles situations :

Photo : L'Indice de développement humain en Asie méridionale. Source : Wikipedia (données de 2022).

Quelle place en Asie, si vaste continent, pour la solidarité internationale et la coopération décentralisée ? Quels sont les pays demandeurs, quels sont les pays fermés ?

Le taux de pauvreté officiel est très discutable, notamment pour des raisons politiques, mais selon la Banque mondiale, en 2021 13 % de la population indienne ne gagnait pas 2,15 $ par jour (le pourcentage était de 5 % au Bangladesh voisin) . Contrairement à une certaine vision étrangère frappée par les grands bidonvilles de Bombay ou Delhi, la pauvreté est plus massive à la campagne que dans les villes. Selon certaines estimations, les inégalités sociales (coefficient de Gini2) seraient désormais supérieures en Inde à celles du Brésil ou de l'Afrique du sud : la croissance économique n'est pas pour tout le monde. Aux inégalités de classes et de castes (les Dalits, ex-Intouchables, se trouvent toujours dans une situation subalterne) s'ajoutent celles de genre, dans un cadre social extrêmement dur et hiérarchisé, parfois cynique, où la sécurité sociale institutionnelle existe fort peu (d'où le recours aux structures familiales et de castes), et avec des disparités de salaire considérables (un professeur d'université peut gagner 15 fois plus qu'une femme de ménage). Il existe aussi de fortes inégalités régionales : l'Inde du centre-est, avec des États demeurés assez forestiers et « tribaux » comme le Jharkhand ou le Chhattisgarh, représente la principale poche de pauvreté (guérilla naxalite ), tandis que le Kérala, tout au sud, jouit d'un bon niveau de développement.

Mais l'Inde n'est pas forcément très demandeuse de coopération internationale, et en tout cas pas d'aide humanitaire. Sa croissance économique et le nationalisme hindou au pouvoir à New Delhi et dans de nombreux États fédérés ont renforcé sa conviction qu'elle a les forces pour se développer par elle-même. Prenons l'exemple de l'agriculture, elle est dotée d'une belle infrastructure de développement, avec au sommet l'ICAR – l'équivalent de notre INRAE -, des universités agricoles dans les différents États, des centres de vulgarisation (KVK) dans chaque district, et des conseillers agricoles dans nombre de villages. Le secteur privé s'est beaucoup développé, dans des secteurs libéralisés depuis les années 1980 (les semences) ou dans des activités de pointe (la télédétection pour analyser la météo ou l'humidité des sols). Le goulot d'étranglement reste la petite taille des exploitations agricoles (un hectare en moyenne, 70 fois moins qu'en France) : si la productivité de la terre (les rendements agricoles) sont tout à fait honorables avec deux cultures par an, la productivité par travailleur est donc faible.

Sans avoir peur des généralisations, les freins à la coopération internationale avec New Delhi ou les 28 États fédérés sont de quatre ordres :

Photo : Bertrand Sajaloli

En Inde […] Contrairement à une certaine vision étrangère frappée par les grands bidonvilles de Bombay ou Delhi, la pauvreté est plus massive à la campagne que dans les villes.

Ce pays fut longtemps très ouvert, devenu un terrain d'expérimentation pour bien des ONG internationales sans aucun contrôle. Le gouvernement a désormais repris la main, en basculant peut-être dans l'excès inverse, et sans pour autant éviter les « captures de rente » par certaines élites ou des fonctionnaires corrompus. Pour lancer des projets de recherche, il faut passer devant un comité d'éthique dont les avis sont souvent négatifs en ce qui concerne les sujets de santé ; beaucoup plus ouverts pour l'agriculture ou l'aide technique. En théorie, il faut montrer les articles rédigés sur le pays avant de les proposer à une revue pour publications. Par ailleurs, les ONG internationales ont dû se localiser : les ONG laotiennes ont pris le relais, mais elles sont très contrôlées, n'ont pas le droit de faire du plaidoyer – et sont en forte concurrence pour les financements étrangers, encore davantage depuis la fin d'USAID. Le gouvernement veut désormais éviter les prêts conditionnels, et son souci d'indépendance le fait souvent se tourner vers la Chine, peu regardante sur la question des droits humains – et notamment sur les droits des populations autochtones (le Cambodge n'est pas signataire de la convention 169 de l'Organisation Internationale du Travail).

Deux besoins prioritaires au niveau de la coopération semblent être l'appui aux associations de défense des droits humains (désormais presque sans financements) et, plus compliqué quand on ne dispose pas des bons réseaux, le soutien aux journalistes indépendants : mis à l'écart par le gouvernement, ils sont prêts à coopérer avec des enquêteurs étrangers, y compris sur des thèmes sensibles, pour des journaux internationaux.

Le Cambodge fut longtemps très ouvert, devenu un terrain d'expérimentation pour bien des ONG internationales sans aucun contrôle. Le gouvernement a désormais repris la main, en basculant peut-être dans l'excès inverse […]

CENTRAIDER est un réseau régional multi-acteurs, au service de toutes les structures engagées dans des projets de coopération décentralisée et/ou de solidarité internationale (collectivités territoriales, associations, établissements scolaires, hôpitaux, universités, etc.). CENTRAIDER s'est fixé pour objectif l'amélioration des pratiques des acteurs de la coopération et la solidarité internationale.

Siège social

Pôle Chartrain • 140, Faubourg Chartrain, 41100 Vendôme

Tél : 02 54 80 23 09

Bureaux

Le 360 • 78 rue des Halles, 37000 Tours

Tél : 06 42 59 76 32

CIJ • 48 rue du Bourdon Blanc, 45000 Orléans

Tél : 02 38 15 66 59

Espace Tivoli • 3 rue du Moulon, 18000 Bourges